喜报!我院4个项目荣获2024年度四川省环境保护科学技术奖

近日,四川省环境科学学会2024年度四川省环境保护科学技术奖、优秀环境科技工作者奖和青年科技奖获奖项目及个人正式公布。我院牵头或参与完成的项目荣获科技类一等奖2项、二等奖1项、三等奖1项,我院水环境研究所所长田晓刚荣获优秀环境科技工作者奖。

获奖项目简介

一等奖

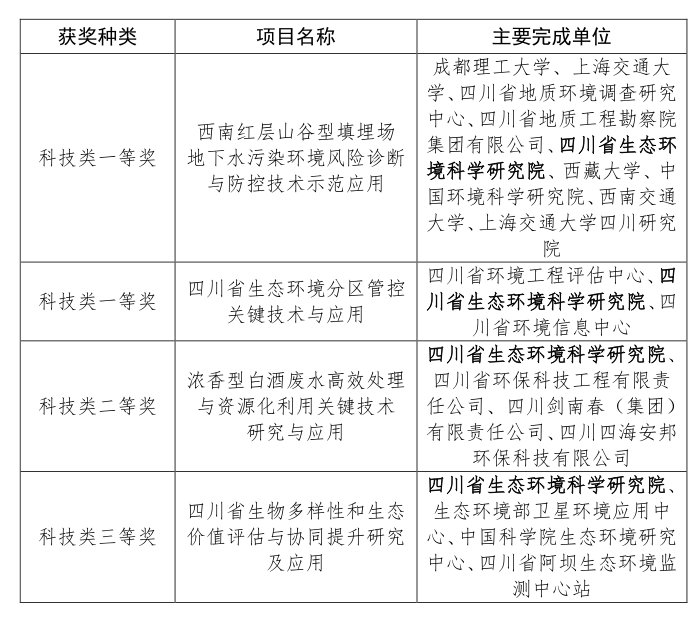

我院参与完成的“西南红层山谷型填埋场地下水污染环境风险诊断与防控技术示范应用”获得四川省环境保护科学技术奖科技类一等奖。该项目针对我国西南红层区山谷型生活垃圾填埋场地下水污染治理难题,围绕特殊地质条件下污染识别失准、渗漏靶向性弱、风险评估失真及防控策略单一等瓶颈问题,系统开展理论创新、技术研发与工程实践。通过揭示红层“层控-裂隙”结构对污染物跨介质迁移的调控机制,突破高精度污染溯源与渗漏定位技术,建立多要素耦合风险诊断体系,创新形成“源头削减-过程阻控-末端治理”的全链条防控模式。研究成果攻克了红层区填埋场地下水污染隐蔽性强、迁移路径复杂、治理成本高的技术难关,构建了涵盖理论方法、技术装备、标准规范的系统性解决方案。技术成果在长江经济带多省份规模化应用,有效支撑非正规填埋场生态修复与地下水污染风险管控,显著提升区域环境治理能力,为长江上游水安全保障和西南生态屏障建设提供关键技术支撑,入选国家生态环境污染防治先进技术目录,形成具有自主知识产权的创新体系。

我院参与完成的“四川省生态环境分区管控关键技术与应用”获得四川省环境保护科学技术奖科技类一等奖。该项目针对生态环境分区管控研究实践中的薄弱环节,围绕生态环境管控分区划定、生态环境准入管控、生态环境分区管控辅助决策三个主要方面持续开展本地化研究与应用,面向全省、五大经济区、21市(州)、各生态环境管控单元,构建了“1+5+21+N”多层级分类型生态环境管控分区体系,在生态、水、大气、土壤等环境要素管控分区基础上,全省划定1202个综合环境管控单元,形成了“一单元一策略”的精细化差异化生态环境准入管控体系,建成了集数据质检与管理、空间符合性分析、辅助决策功能为一体的四川省生态环境分区管控数据分析系统,并面向政府、企业、公众开放服务,推动了生态环境分区管控成果在全省范围的广泛实施应用。

二等奖

我院牵头完成的“浓香型白酒废水高效处理与资源化利用关键技术研究与应用”获得四川省环境保护科学技术奖科技类二等奖。该项目围绕浓香型白酒行业废水治理需求,以白酒综合废水和基酒过滤废水为主要研究对象,以废水达到行业排放要求并实现资源化利用为目标,历时8年“产-学-研-用”攻克了浓香型白酒废水高效处理和资源化利用关键技术,实现了酿酒废水处理的减污降碳协同增效,通过工程应用示范,建立了浓香型白酒废水低碳高效处理与资源化回收技术体系,为四川省浓香型白酒行业废水的高效处理和资源化利用提供理论依据和技术支撑。

三等奖

我院牵头完成的“四川省生物多样性和生态价值评估与协同提升研究及应用”获得四川省环境保护科学技术奖科技类三等奖。该项目立足四川省生物多样性保护战略需求,聚焦于全省生物多样性保护及其生态价值实现的协同提升,通过物种多样性与景观多样性、生物多样性与生态系统服务关联模式构建,以及基于本地化的生态系统生产总值(GEP)评估,为生物多样性遥感跟踪监测、保护成效评估、生态系统价值转化提供了关键技术支撑和应用案例示范。

获奖个人简介

优秀环境科技工作者奖

田晓刚,毕业于南开大学,博士,正高级工程师,第十五批四川省学术与技术带头人后备人选,现担任四川省生态环境科学研究院水环境研究所所长。在水生态环境保护、生态环境规划与管理以及国际合作等领域开展了大量科研与实践工作。近年来累计完成省部级项目7项,在国内外期刊发表学术论文30余篇,其中SCI论文10篇;参编专著10本;获得发明专利7项、实用新型专利13项、软件著作权8项;主要起草地方标准1项。作为第一完成人获四川省科技进步奖二等奖、中国大坝工程学会科技进步奖二等奖等省部级科技进步二等奖3次,第一完成人获四川省环境保护科学技术奖一等奖1次,获四川省环境科学学会青年科技奖1次,获四川省生态环境厅优秀共产党员1次。作为生态环境保护领域国际顶级期刊Journal of Cleaner Production(SCI期刊,影响因子11.072)审稿专家已完成130余篇审稿工作。牵头设计与建设的流域综合治理工程入选国家长江大保护优秀实践案例,工程实施消除全省最后一个水质国考不达标断面,助力实现全省水环境三个“100%”达标。牵头搭建水生态保护领域国际合作模式,联合科研成果持续在川转化应用,其中溪流微生境修复技术、水体精细化分类方法为国家水生态考核试点提供重要技术支撑。

下一步,我院将持续创新有组织科研管理模式,加大科技人才培养力度,深入推动科研攻关、成果产出和转化应用,全力支撑科学治污和精准治污,为全面推进美丽四川建设提供坚实的科技保障。

[打印]

[打印] [关闭]

[关闭] 川公网安备51010402000507号

川公网安备51010402000507号