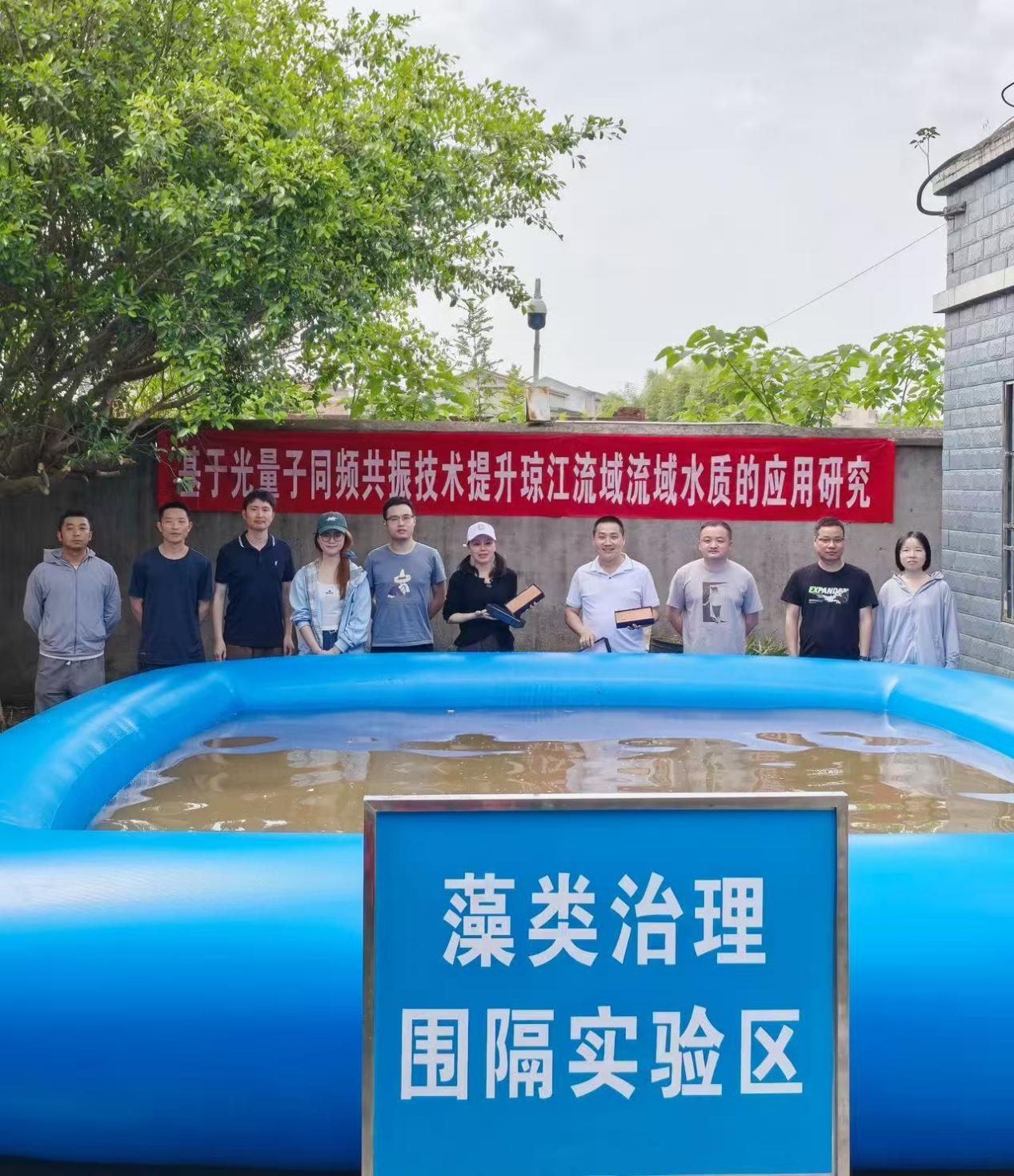

近日,由四川省遂宁生态环境监测中心站(以下简称遂宁监测站)与四川大学等科研单位合作的科研项目—基于光量子同频共振技术提升琼江流域水质的应用研究—成功设置了四川省首个“藻类治理围隔实验区”,标志着遂宁监测站科研能力迈入新阶段。

该项目以服务地方环境管理为导向,探索解决琼江流域(遂宁安居段)水环境质量难题,通过解析温度、光照、外(内源)营养盐等环境因素对流域指示性生物微藻生长、衰亡和聚集的影响机制,以及典型污染物在水体与底泥中的赋存形态,运用光量子同频共振等理论,研发环境友好材料及集成技术,精准靶向攻击消除蓝藻、原位分解底泥及水体污染物,集成水体-底泥协同治理技术,并期望形成琼江(安居段)及出川断面典型区域的应用示范。

遂宁监测站与川大分工合作,充分整合资源,依托省控琼江大安水质自动监测站外场地,采集水站监测断面源水和底泥,富集原水浮游动植物,精准模拟藻类生长环境,搭建“藻类治理围隔实验区”,以此进行受控实验,研究水质污染的影响因素及机制,开展光量子同频共振技术实验室规模的技术验证,优化技术参数。

下一步,遂宁监测站将按照项目既定路线,加强与合作单位沟通协助,持续推进项目,充分利用校市合作平台,强化科研赋能监测,为地方生态环境管理提供强有力的技术支撑。

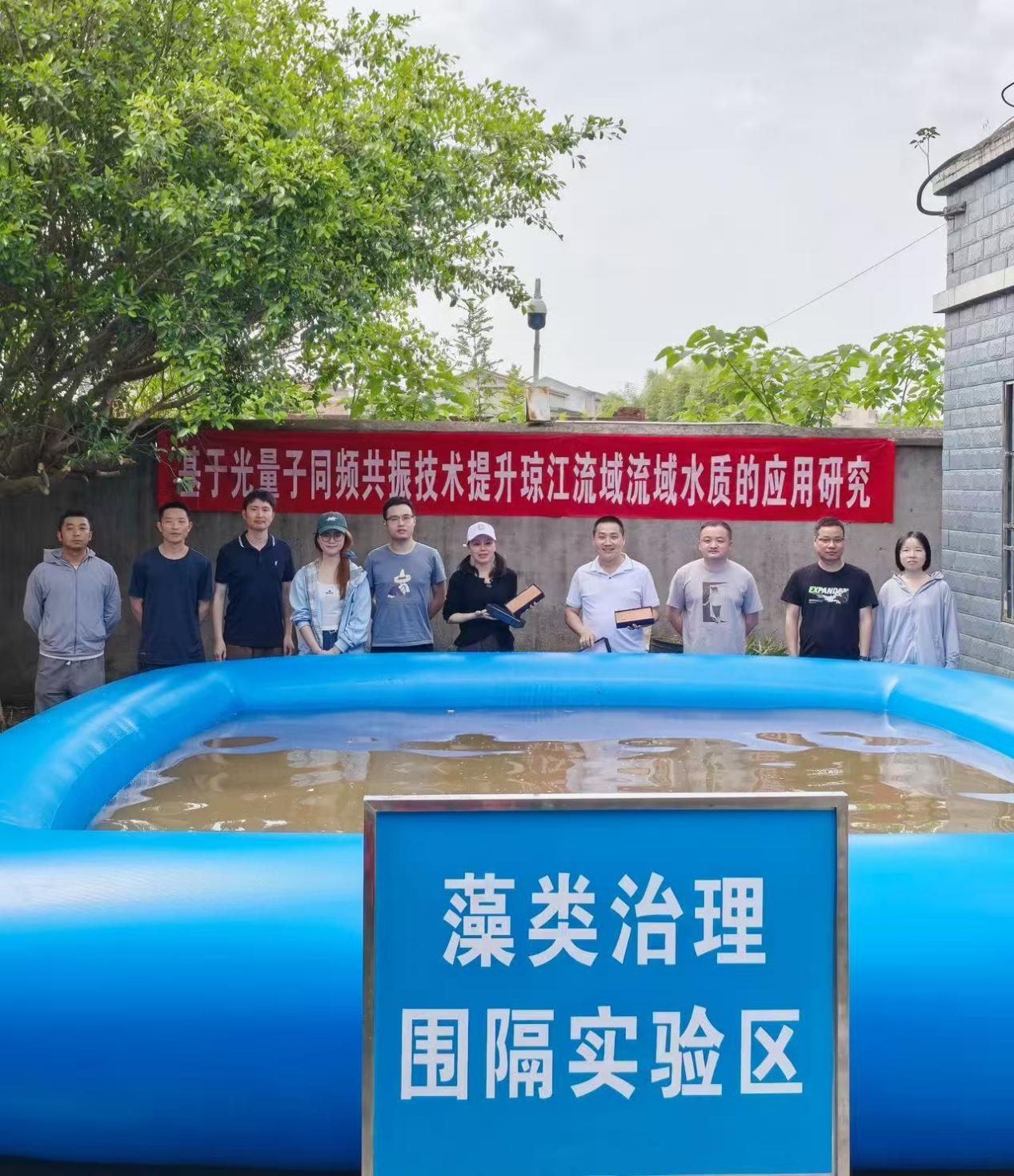

近日,由四川省遂宁生态环境监测中心站(以下简称遂宁监测站)与四川大学等科研单位合作的科研项目—基于光量子同频共振技术提升琼江流域水质的应用研究—成功设置了四川省首个“藻类治理围隔实验区”,标志着遂宁监测站科研能力迈入新阶段。

该项目以服务地方环境管理为导向,探索解决琼江流域(遂宁安居段)水环境质量难题,通过解析温度、光照、外(内源)营养盐等环境因素对流域指示性生物微藻生长、衰亡和聚集的影响机制,以及典型污染物在水体与底泥中的赋存形态,运用光量子同频共振等理论,研发环境友好材料及集成技术,精准靶向攻击消除蓝藻、原位分解底泥及水体污染物,集成水体-底泥协同治理技术,并期望形成琼江(安居段)及出川断面典型区域的应用示范。

遂宁监测站与川大分工合作,充分整合资源,依托省控琼江大安水质自动监测站外场地,采集水站监测断面源水和底泥,富集原水浮游动植物,精准模拟藻类生长环境,搭建“藻类治理围隔实验区”,以此进行受控实验,研究水质污染的影响因素及机制,开展光量子同频共振技术实验室规模的技术验证,优化技术参数。

下一步,遂宁监测站将按照项目既定路线,加强与合作单位沟通协助,持续推进项目,充分利用校市合作平台,强化科研赋能监测,为地方生态环境管理提供强有力的技术支撑。

版权所有:四川省生态环境厅主办单位:四川省生态环境厅办公室

网站标识码:5100000086

蜀ICP备05008542号

川公网安备51010402000507号

川公网安备51010402000507号